成都生物所齐银和王斌团队在青藏高原两栖爬行动物保护管理方面取得重要进展

来源:生物多样性保护中心

作者:隋璐璐

时间:2025-11-20

青藏高原作为世界上最大、最高、同时也是生态最为脆弱的高寒生态区,长期以来承载着全球生物多样性保护的战略重任。然而,尽管国家公园体系建设不断推进,两栖爬行动物这一高度敏感的类群仍缺乏系统性的保护评估,其在未来气候变化下的风险及保护缺口也尚未得到充分认识。中国科学院成都生物研究所齐银研究员团队与王斌研究员团队合作,首次构建了覆盖青藏高原96.69%两栖爬行动物的高精度分布模型体系,并提出创新性的“保护必要性指数(CNI)”,全面揭示了当前保护体系的不足与未来应对策略,相关研究成果发表于Journal of Environmental Management。成都生物所博士研究生隋璐璐与博士后姚忠祎为共同第一作者,江建平研究员与齐银研究员为共同通讯作者。

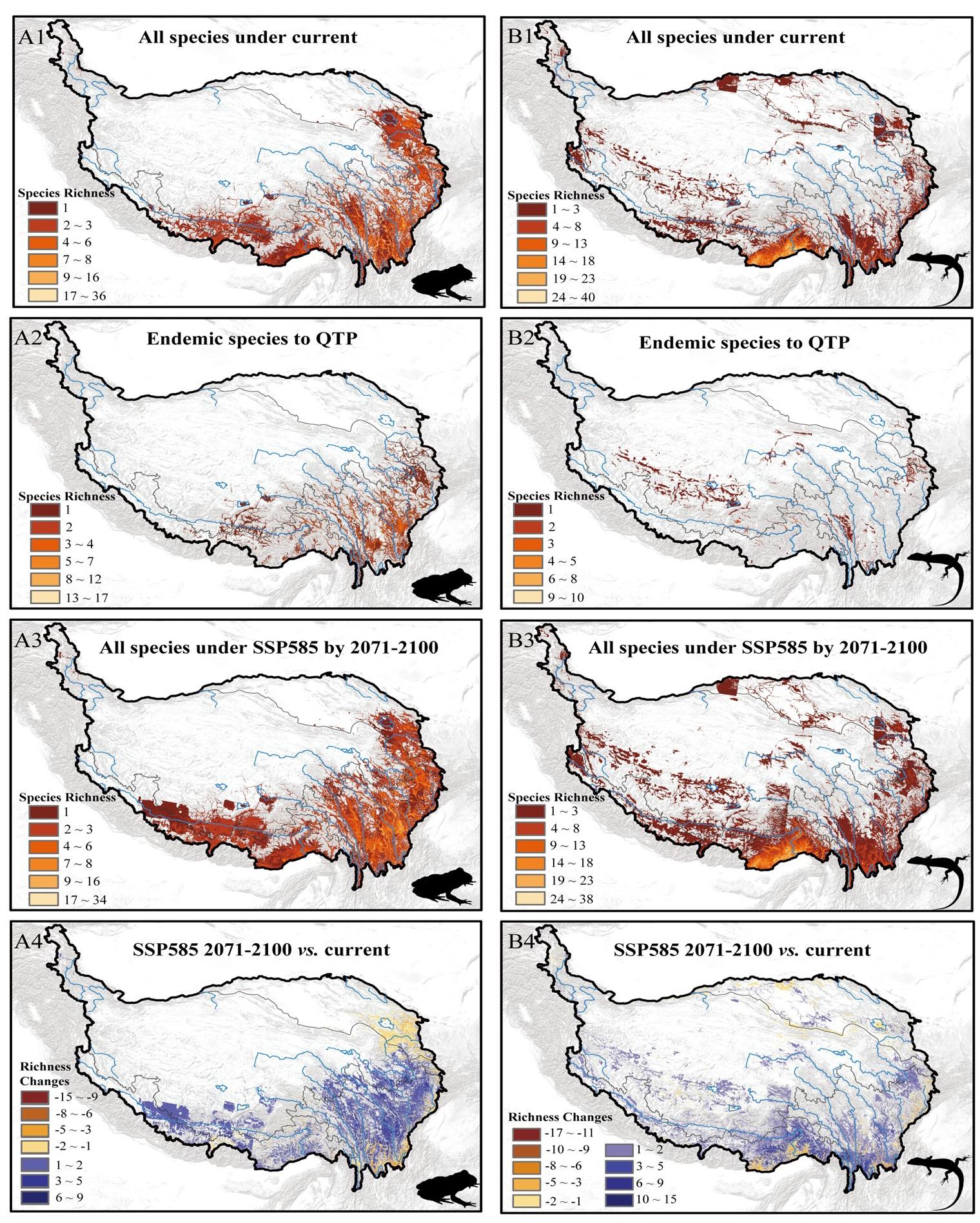

研究指出,青藏高原两栖爬行动物分布呈现高度空间异质性,其中横断山区和喜马拉雅地区是物种集中区。团队基于多种数据来源,获得超过13,000条有效分布记录,并结合环境变量,构建了迄今最完整的青藏高原两栖爬行动物分布预测体系。结果显示,高物种丰富区面积极为有限,两栖动物的高丰富区仅占青藏高原面积的0.86%,爬行动物约为1.13%。这些区域主要集中于怒江、澜沧江、金沙江、岷江等河谷地带,以及喜马拉雅南坡的热湿山地,是整个高原生物多样性最核心的地带。同时,青藏高原特有种含量较高,57种两栖动物和63种爬行动物仅分布于此,其高度的地方性使这些区域的保护变得至关重要。

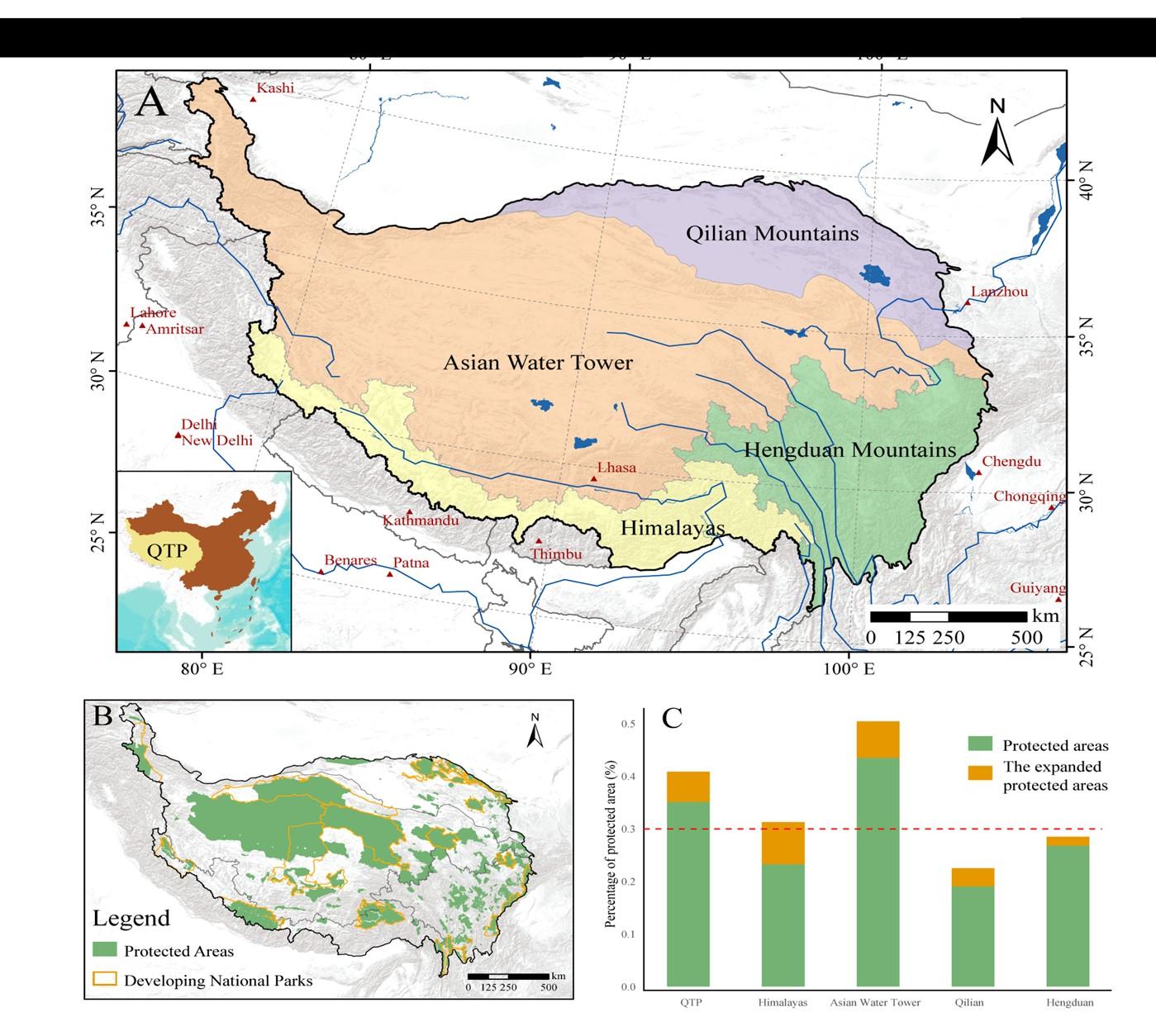

图1 研究区域及保护区系统分布。(A) 青藏高原研究区与生物地理分区;(B) 青藏高原范围内保护区及在建国家公园;(C) 各生物地理单元内现有保护区及扩展保护区(含在建国家公园)的面积占比。

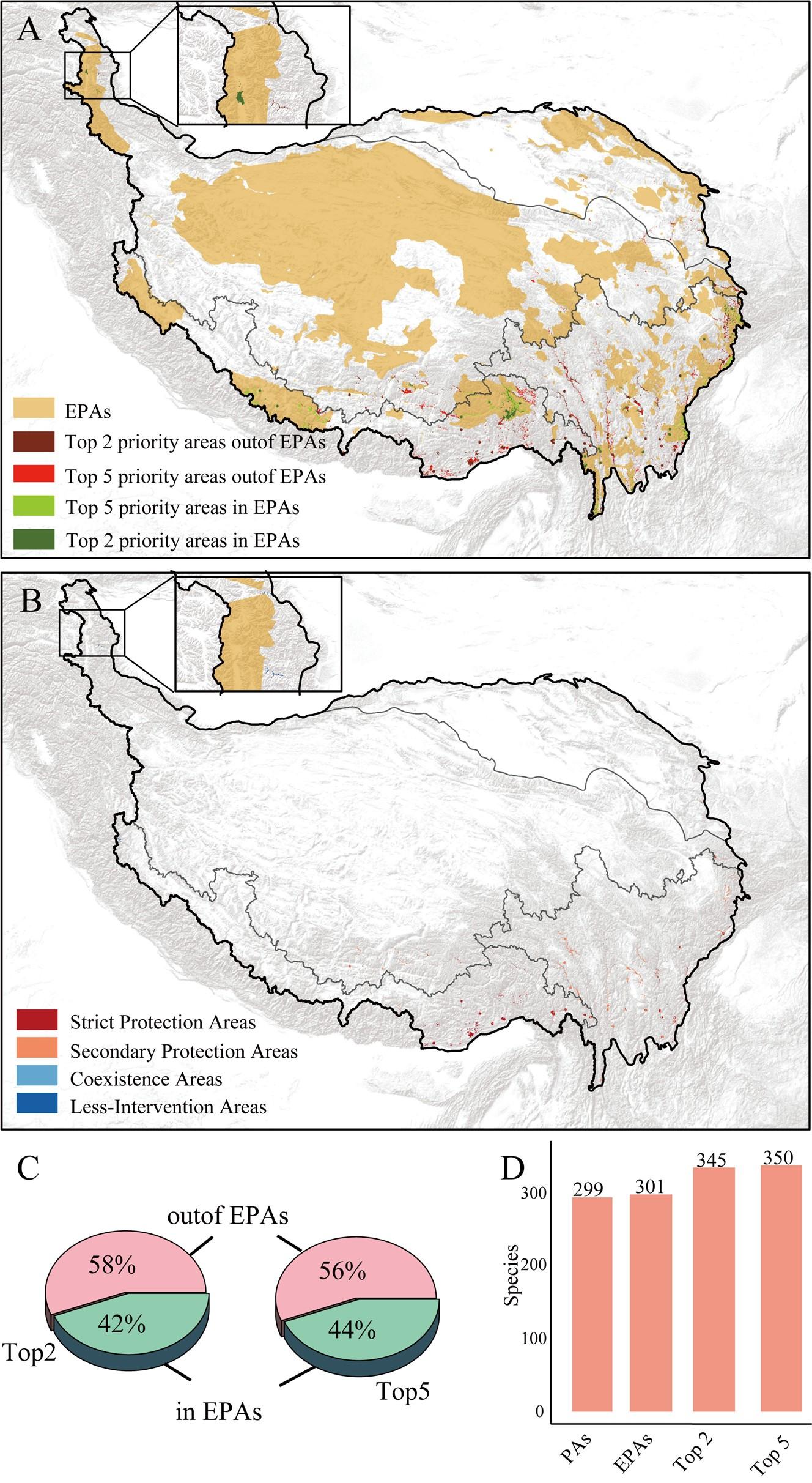

然而,研究进一步发现,现有保护体系(包括各类自然保护地和正在建设的国家公园)虽然覆盖了高原40%的面积,却不足以有效保护两栖爬行动物的关键热点区域。研究首次提出的CNI指数将物种稀有度、威胁等级、国家保护级别和特有性进行整合,形成六级优先保护体系。在此基础上,研究团队发现:Top2优先保护区中仅44%已纳入现有保护体系,超过一半的核心区域处于未保护状态。这些缺口主要集中在横断山脉东缘和西藏南部的雅鲁藏布江流域,这些区域往往存在较高的人类干扰,如耕地扩张、道路建设和草地牧业,这意味着这些关键物种面临潜在的生境破碎化和直接威胁。

在未来气候变化情景下,青藏高原两栖爬行动物的生境面临更为严峻的挑战。研究模拟显示,在高排放情景(SSP585)下,到2100年横断山区两栖动物的高丰富区将缩小14–21%,爬行动物缩小17–30%;而云南西北和西藏南部的局部地区,单个网格可能会损失多达15种两栖动物和17种爬行动物。高原南部的某些区域甚至可能出现物种完全失去青藏高原适生地的情况。这些变化表明,传统依赖历史分布格局的保护策略将难以应对气候驱动的快速生境变化,迫切需要构建应对气候变化的有效保护体系。

图2. 物种丰富度的地理分布与变化:两栖动物(A)与爬行动物(B)。(1)当前气候条件下所有物种;(2)青藏高原特有种;(3)SSP585气候情景下2071–2100年所有物种;(4)物种丰富度变化情况。

为此,研究提出了一个可直接用于国家公园和保护地规划的策略框架。首先,基于CNI优先区评估扩展保护区域,Top2扩展方案可额外保护44个物种,是保护收益与管理成本最佳的选择。其次,研究团队按照土地利用类型提出四类管理模式:在森林、湿地和水体等严格保护区,应重点保护关键繁殖地;在农地和草地构建生态友好型管理措施;在人类活动频繁的共存区,推动公众教育与交通减缓策略;在荒漠和冰雪地区,维持低干预管理。与此同时,研究强调通过构建生态廊道、提升碎片化生境连通性、发展社区参与型保护(包括发挥地区特色传统生态文化的作用),可有效提高物种在气候变化中的迁移能力和生态适应性。

研究的另一项重要创新在于其长期可更新性。团队提出,将CNI作为动态评估工具,每隔5–10年基于新的气候数据、遥感监测、人类干扰信息和新增的物种记录更新模型,从而为国家公园群的边界优化、廊道建设和监测计划提供科学依据。这种强调动态管理的理念与当前全球“30×30”自然保护目标的实施路径高度一致,为我国在青藏高原推进国家公园群建设提供了可操作的技术路线。

总体而言,这项研究不仅构建了青藏高原两栖爬行动物分布与保护体系的基准框架,更揭示了未来全球变暖背景下亟需关注的保护缺口和热点区域,为我国高原生物多样性保护提供了坚实的数据支撑和科学工具。其提出的气候动态保护策略与CNI评估体系也具有高度可推广性,可为其他高山生态区、生境碎片化地区或极端环境中的物种保护提供参考。研究得到第二次青藏高原综合科学考察计划(2019QZKK0402,2019QZKK05010503)、科技部重点研发项目(2022YFF1301401)、西藏自治区科技处(XZ202201ZY0030G)以及中国两栖爬行动物多样性监测网络(Sino BON)的资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479725039519?dgcid=coauthor

图3. 优先保护区域及其保护空缺状况。(A)当前气候条件下的优先保护区域与保护空缺;(B)前2%优先保护空缺及土地覆被保护类型;(C)扩展保护区内外优先保护区域分布;(D)不同保护区体系下的物种受保护数量。图A、B插图为青藏高原西北部低干预区域内零散分布的小型保护空缺。缩写说明:PAs(现有保护区)、EPAs(扩展保护区,含现有保护区及在建国家公园)、Top2(前2%优先区域扩展范围)、Top5(前5%优先区域扩展范围)。