成都生物所庞学勇团队在高寒区边坡生态恢复中土壤微生物群落构建机制获新进展

来源:生态环境修复中心

作者:李瑞轩

时间:2025-11-19

生态修复是应对工程活动引发的生态系统退化、提升生态系统多功能性的关键手段,尤其在生态脆弱、养分贫瘠的高寒地区具有重大意义。土壤微生物群落作为陆地生态系统的“隐形工程师”,在调控生物地球化学循环、植物—土壤反馈及生境稳定性方面发挥着不可替代的作用,是实现生态系统功能恢复的重要驱动力。尽管已有大量研究关注微生物多样性及其网络结构对生态系统功能的影响,但在生态恢复过程中,微生物群落的构建机制——即随机性过程(如生态漂变)与确定性过程(如环境过滤)的相对作用——仍不明确。

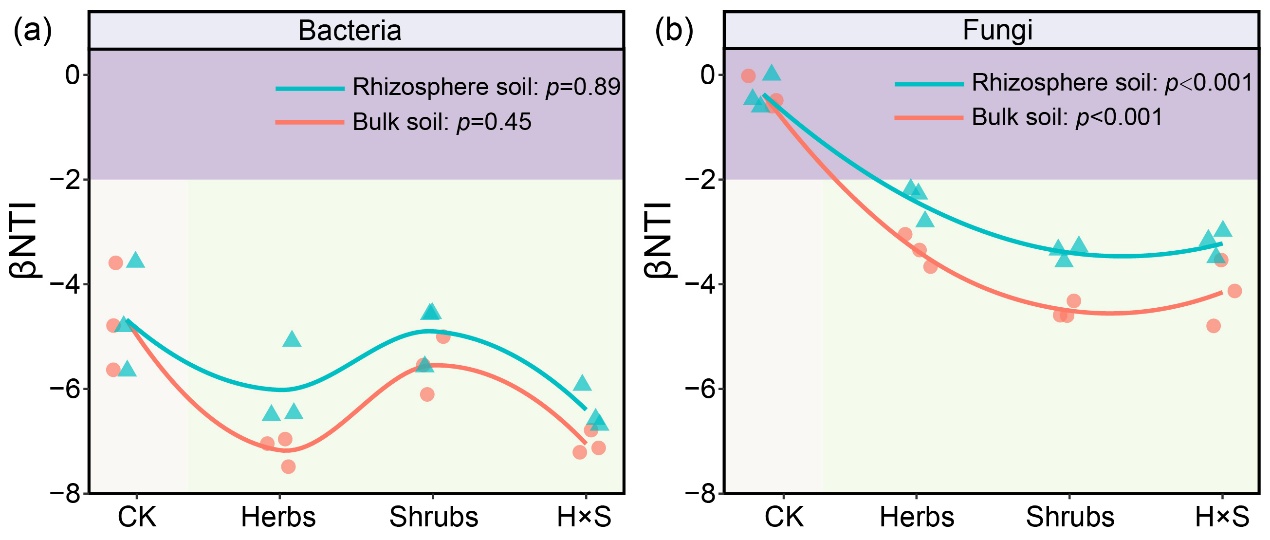

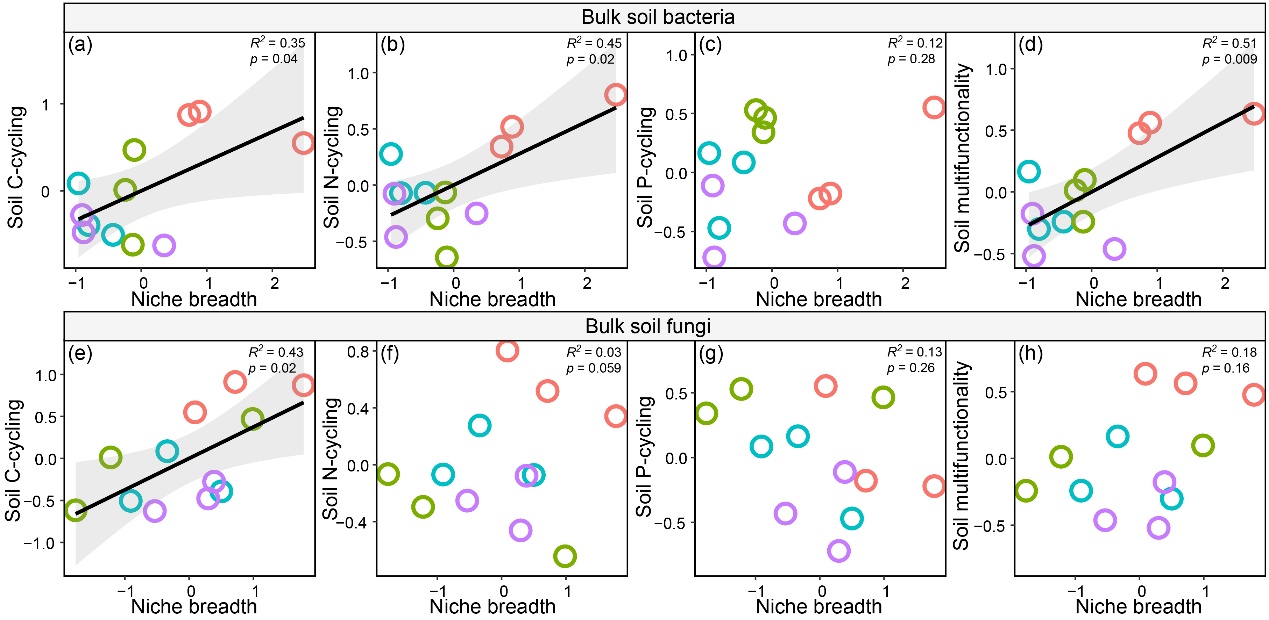

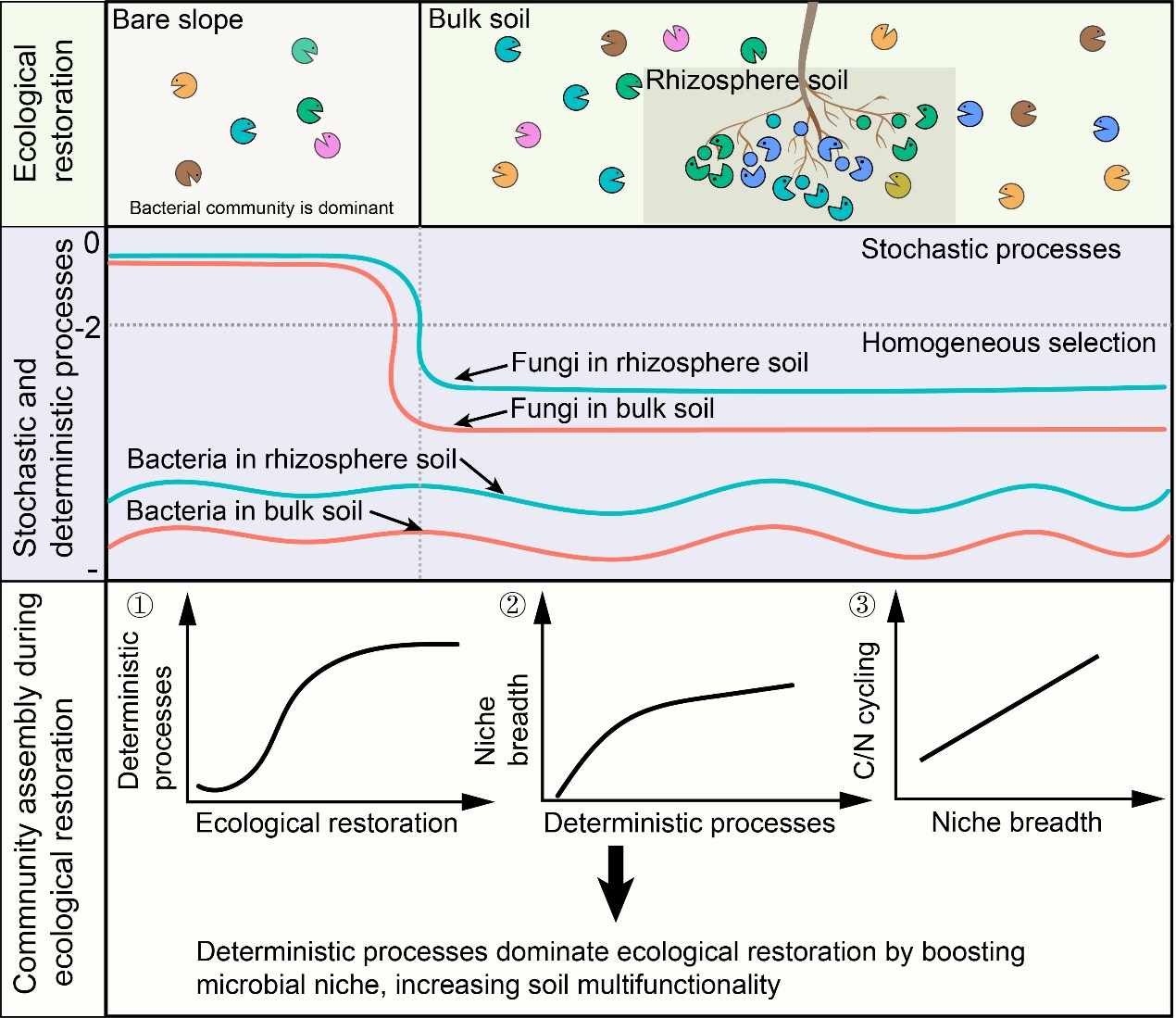

针对上述问题,中国科学院成都生物研究所退化土壤生态功能恢复创新团队博士研究生李瑞轩在庞学勇研究员指导下,综合运用高通量测序、生态零模型、PICRUSt2 功能预测与FUNGuild 真菌功能群分析等手段,系统解析了高寒裸露边坡在生态恢复过程中土壤细菌与真菌群落的构建机制。研究发现:(1)在所有处理(包括未修复裸露边坡及不同植被恢复模式)中,细菌群落的βNTI值均低于-2,表明其构建始终由确定性过程主导。(2)裸露边坡中真菌群落的βNTI值介于-2与+2之间,显示其构建以随机过程为主;而在生态修复后,βNTI值降至-2以下,说明真菌群落构建由随机漂变转向确定性选择。(3)非根际土壤中细菌与真菌群落的|βNTI|值均高于根际土壤,反映出非根际生境中环境选择压力更强。该研究进一步指出,植物引入驱动的资源输入增强了系统发育聚类,提升了土壤多功能性,且细菌的生态位宽度与碳氮循环功能密切相关。研究结果不仅揭示了高寒边坡生态恢复过程中细菌与真菌群落构建的不同路径,也凸显了细菌在早期恢复阶段的关键作用,并为今后制定兼顾微生物多样性与功能联系的生态恢复策略提供了理论依据。

相关研究结果于近日以“Disentangling assembly processes of bacterial and fungal communities in alpine slope ecological restoration”为题,发表于地学经典期刊Catena。成都生物研究所博士研究生李瑞轩为论文第一作者,庞学勇研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和西藏自治区科技项目等联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109632

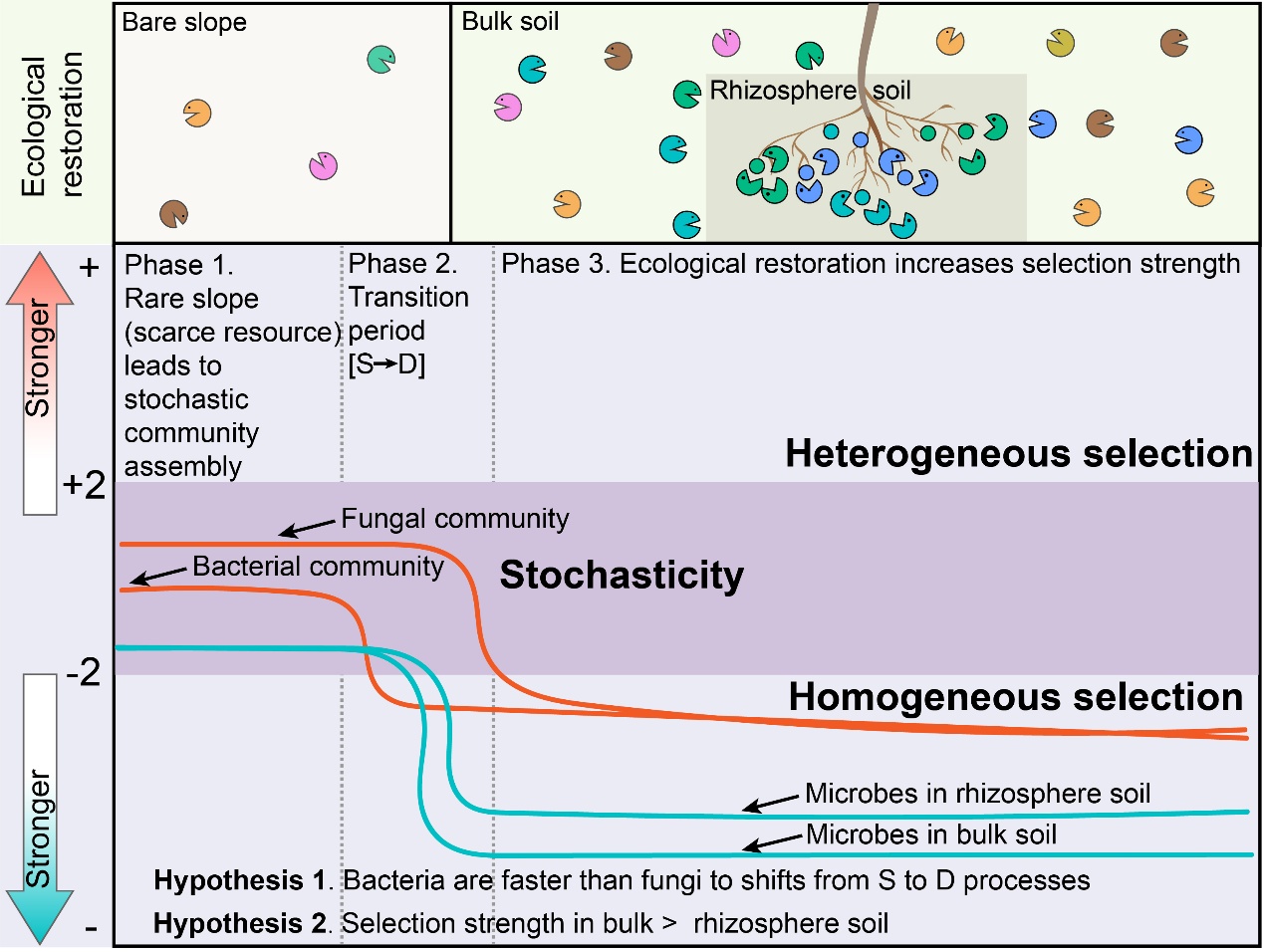

图1 生态修复影响下土壤微生物群落构建过程(随机性与确定性平衡)的假设模型

图2 不同恢复模式及生境中细菌(a)与真菌(b)群落βNTI值的变化

图3 非根际土壤中细菌(a-d)与真菌(e-h)生态位宽度同土壤碳、氮、磷循环及多功能性的线性回归

图4 高寒区边坡生态恢复中微生物群落构建过程与生态系统功能恢复的整合概念模型