科学家首次缝合光合作用大复合体

来源:《Science》

作者:Haijun Liu

时间:2013-12-06

当阳光照射到一个能进行光合作用的生物体时,后者所捕获的能量在蛋白之间流动,最终成为电荷被捕获。这一过程最终为生物的生长和行动提供了支持。

根据化石判断,蓝藻(cyanobacterium)已有三十五亿年历史,被认为是第一批向原始大气释放氧气的生物,它是常用于光合作用研究的一种模式生物。蓝藻的光合作用体系由三种蛋白复合体组成:藻胆体、光合系统I和光合系统II。这三种复合体只有在精确定位的情况下,才能行使正常功能。如果蛋白之间的距离过远,能量转移太慢,则会最终导致生物体的死亡。

迄今为止人们还未能明确,上述三种蛋白是如何相互联系组成大复合体的。由于破坏了将蛋白连接起来的弱链,此前分离大复合体的尝试均以失败告终。

现在,来自华盛顿大学的研究人员在《科学》(Science)杂志上报告称,他们利用最新技术,成功地提取了完整的光合作用大复合体,并检验了它的整体功能。

科学家利用化学交联来缝合大复合体中的蛋白,并在保证功能的同时,将大复合体完整的分离出来。研究人员指出,这一成果有望帮助人们增加农作物的光合效率,现在亟需这样的技术来应对世界人口的日益增加。

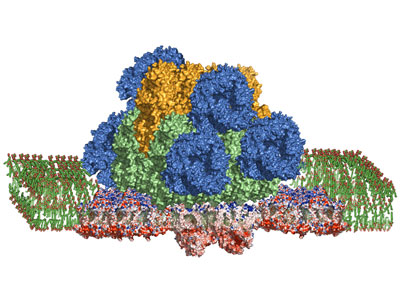

光合作用生物能够通过多种分子组成的结构捕获光,并将激发能转移到反应中心,以电荷形式储存能量。蓝藻通过藻胆体捕获光,藻胆体位于光合系统II的上方,光合系统I的斜对角。

在这项最新研究中,科学家提出了将光合作用大复合体交联起来的方案。研究人员通过基因工程,标记了蓝藻光合系统II的底部,并用起缝合作用的试剂处理改造后的蓝藻细胞。裂解这些细胞,就可以利用标记提取光合系统II,以及与之相连的其他蛋白。

为了分析这些蛋白之间的联系,研究人员对蛋白进行反复的切割,通过质谱在单个氨基酸水平上进行研究。他们将质谱得到的氨基酸序列,与已知的蛋白复合体序列进行比对,以确定不同蛋白之间的交联位点,以便建立光合作用大复合体的总体结构。随后,研究人员在完整的大复合体中激发藻胆体,并追踪了复合体中的能量传递,一般这样的能量转移发生在1皮秒以内。

长期以来,人们一直希望理解光合作用蛋白之间的组织形式,而这项新研究解决了这一问题。此外,这种先交联再进行质谱分析的方案,也可以用来解析其他的蛋白复合体。(引自:生物谷360 http://www.bio360.net/news/show/8098.html)

Phycobilisomes Supply Excitations to Both Photosystems in

a Megacomplex in Cyanobacteria.

Abstract In photosynthetic organisms, photons are captured by light-harvesting antenna complexes, and energy is transferred to reaction centers where photochemical reactions take place. We describe here the isolation and characterization of a fully functional megacomplex composed of a phycobilisome antenna complex and photosystems I and II from the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. A combination of in vivo protein cross-linking, mass spectrometry, and time-resolved spectroscopy indicates that the megacomplex is organized to facilitate energy transfer but not intercomplex electron transfer, which requires diffusible intermediates and the cytochrome b6f complex. The organization provides a basis for understanding how phycobilisomes transfer excitation energy to reaction centers and how the energy balance of two photosystems is achieved, allowing the organism to adapt to varying ecophysiological conditions.

原文链接:http://www.sciencemag.org/content/342/6162/1104.full