成都生物所尹华军团队在青藏高原松科植物外生菌根真菌群落构建机制方面取得进展

来源:生态环境修复中心

作者:王德艺

时间:2025-10-13

微生物群落构建机制是微生物生态学的核心命题。传统观点认为环境过滤是微生物群落构建的主要驱动力,即“万物遍布,环境选择”假说。然而在共生体系中,进化历史对微生物群落的影响常不亚于甚至超越生态压力,使宿主-微生物互作成为生态过程与进化历史共同塑造的产物。外生菌根(EcM)作为主要菌根共生类型之一,广泛分布于温带、寒带及亚高山森林生态系统,其在植物与真菌谱系中多次独立起源,呈现出从高度专一到高度泛化的共生策略,使其成为探究共生体系中微生物群落驱动机制的理想系统。

然而,现有关于EcM真菌群落构建的研究存在明显局限:多数研究或在单一地点比较远缘宿主,或聚焦地理隔离谱系,导致难以区分真实的系统发育信号与环境因子、空间变异等混杂因素的作用。若能在相同环境梯度下对近缘共生树种进行系统取样,将有望有效剥离宿主系统发育效应与生态地理因子的相对影响。在此背景下,青藏高原的多种松科植物形成大面积单优林,区域极端气候、显著环境梯度与丰富树种组合,为解析宿主与环境对菌根群落组装的相对贡献提供了天然实验室。

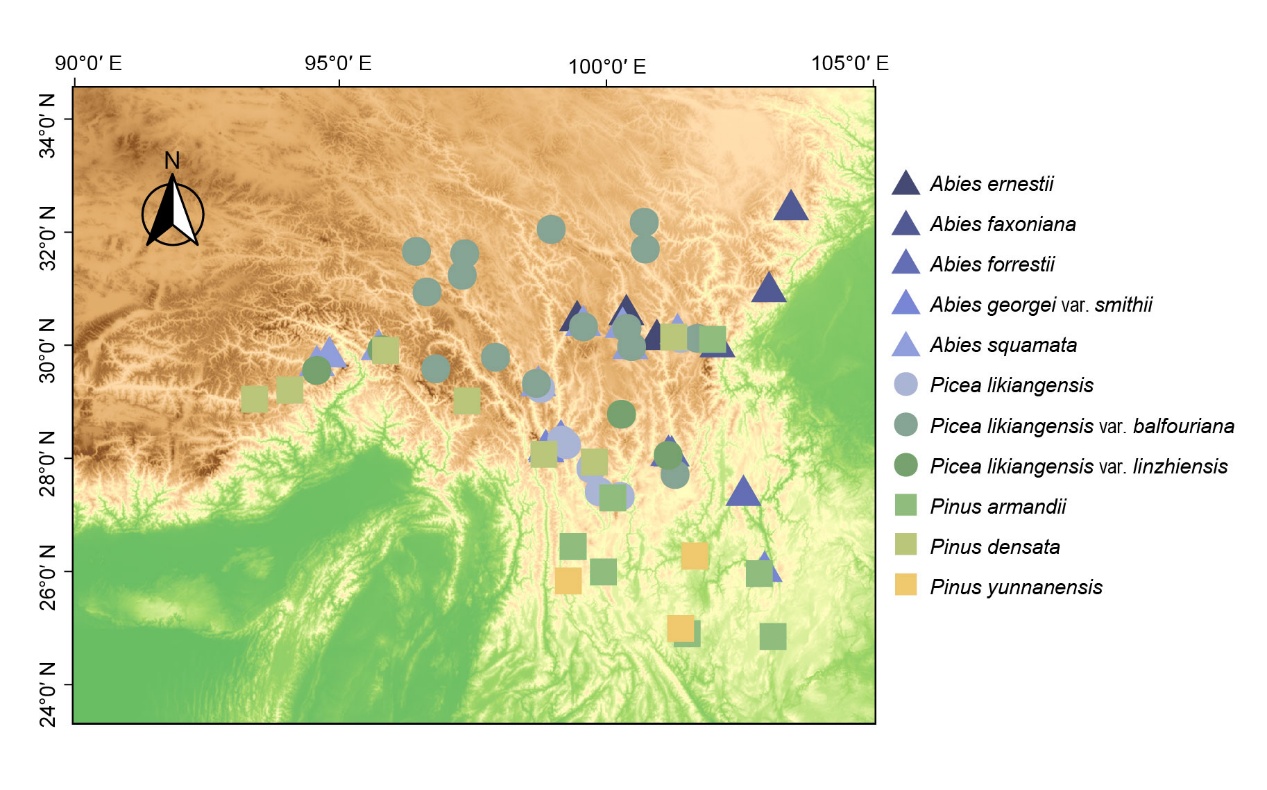

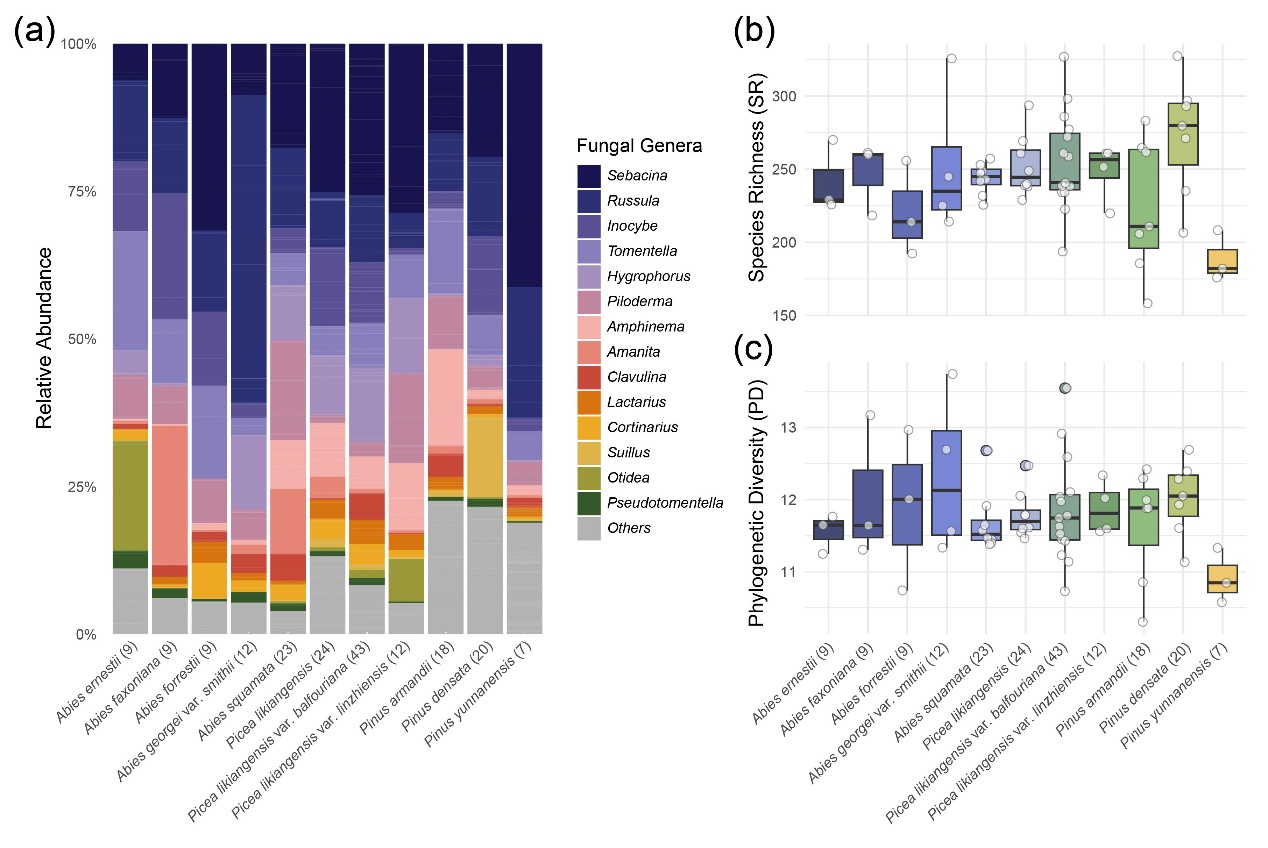

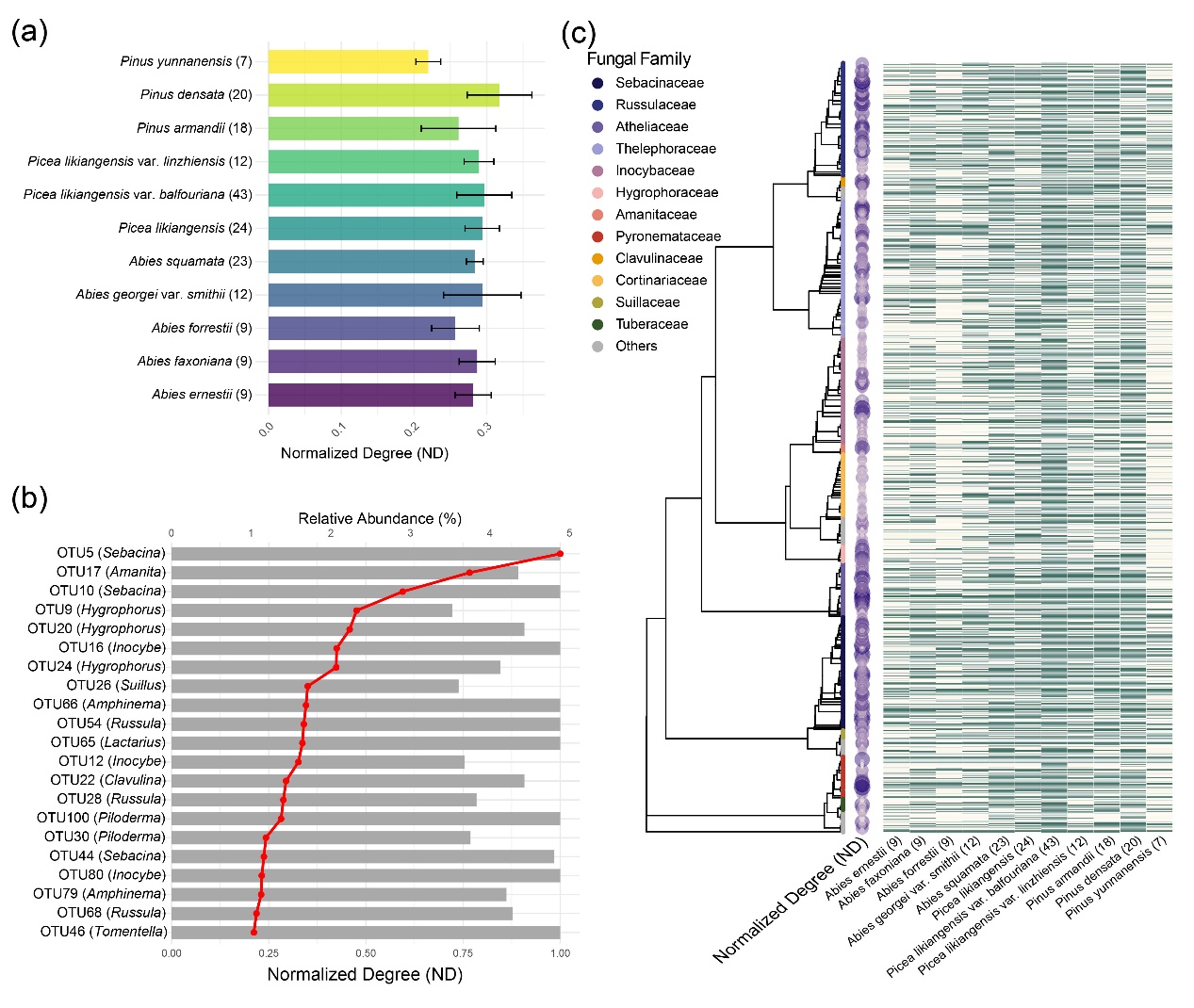

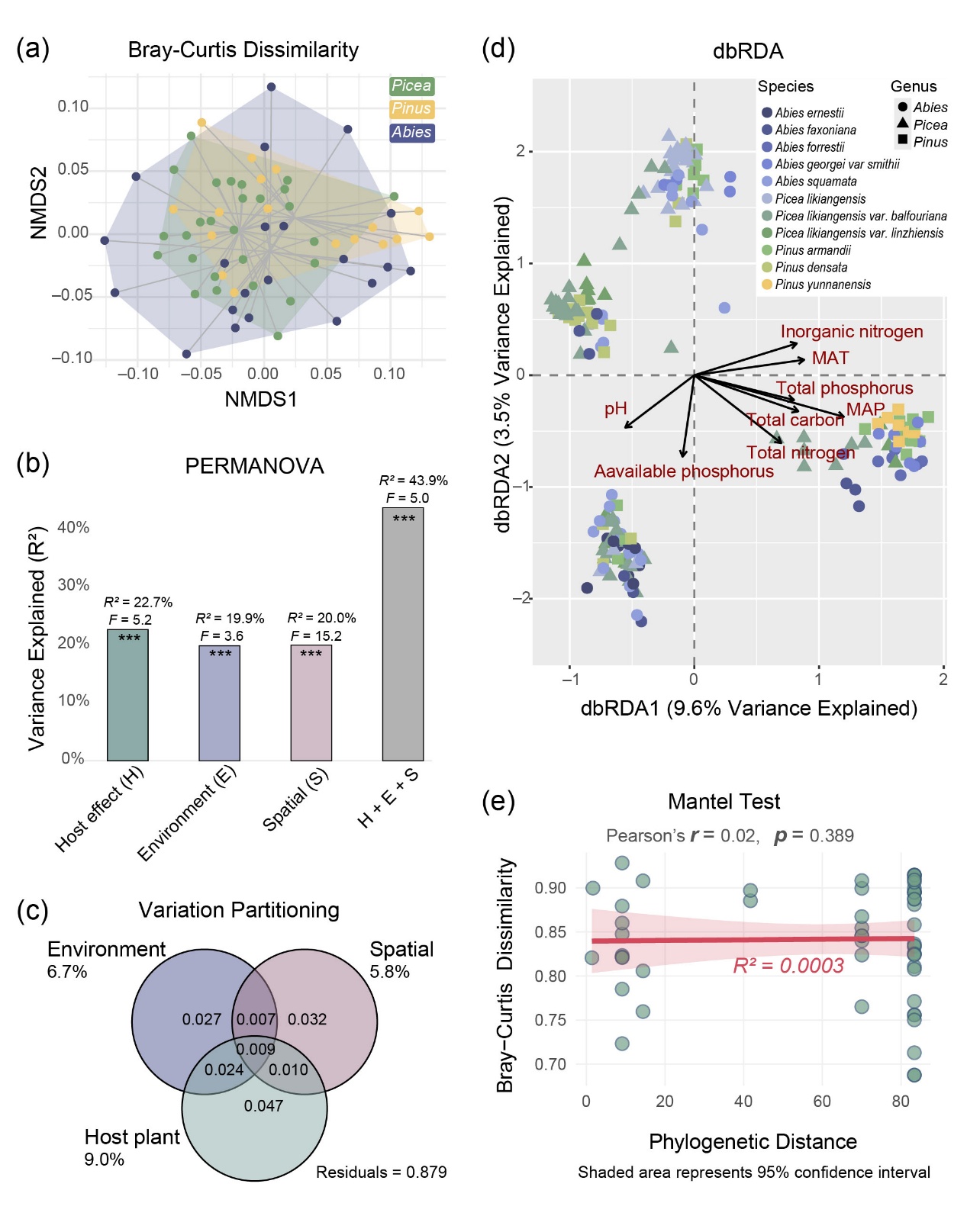

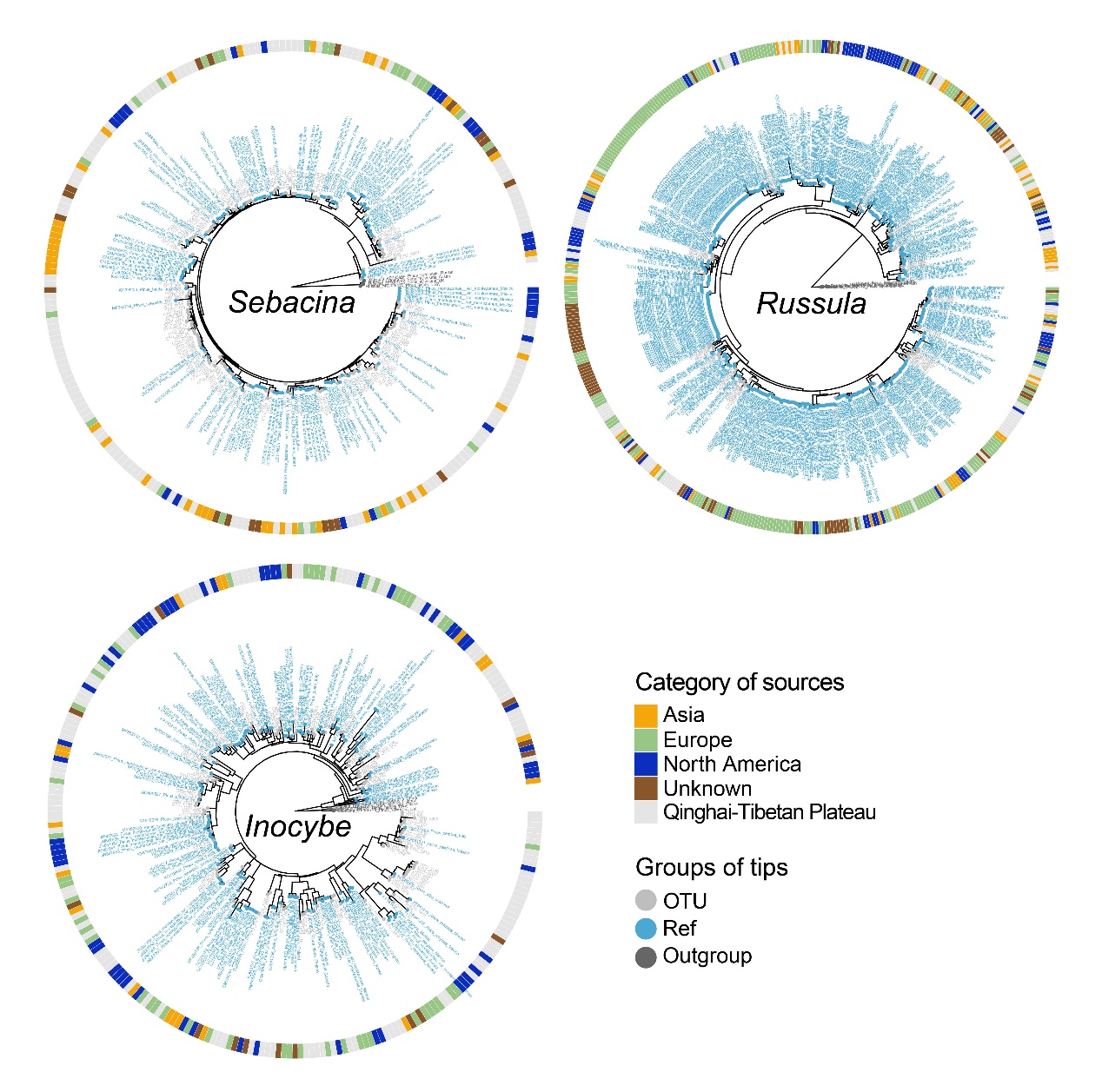

基于此,本研究以青藏高原亚高山森林的11种松科植物(云杉属、冷杉属、松属)为对象,对其195个单优林分的EcM真菌群落进行系统分析(图1),主要发现如下:(1)松科树种与EcM真菌的共生模式呈现高多样性(图2)与低专一性(图3),反映松科-EcM的泛化共生策略;(2)EcM群落结构主要受宿主特性、环境因子和空间距离驱动(图4),表明生态过程在局域组装中占主导;(3)研究区三大优势类群—蜡壳菌属、红菇属与丝盖伞属在全球系统发育树中未形成单系分支(图5),表明松科与核心EcM真菌的共生关系具有跨地理区系的进化保守性。本研究首次在青藏高原区域尺度上系统揭示了松科植物-EcM真菌群落的构建机制,明确了进化发育保守性与环境过滤在驱动菌根共生组合中的协同作用,深化了对高寒森林植物-微生物互作理论与群落构建机制的理解。

上述研究以“Evolutionary history and environmental filtering jointly structure ectomycorrhizal fungal communities across Qinghai-Tibetan Pinaceae forests”为题发表在中国科学院1区TOP期刊Journal of Plant Ecology上。中国科学院成都生物研究所为论文第一单位,王德艺助理研究员为第一作者,尹华军研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、四川省科技计划项目和西藏自治区科技项目的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf159

图1:青藏高原亚高山森林中11种松科植物采样点分布

图2:松科植物EcM真菌群落组成与多样性

图3:松科植物-EcM真菌共生网络特征

图4:松科植物EcM真菌群落的驱动因素。

图5:全球松科植物的三大优势EcM真菌属的分子系统树