周燕团队在芬太尼类新精神活性物质整类非靶向筛查方面获得进展

来源:生物资源利用中心

作者:陈晓奇,夏兵,吴文林,金卓琳,王宇,周燕

时间:2025-02-13

近日,中国科学院成都生物研究所周燕团队在芬太尼类新精神活性物质(Fentanyl Analogues,简称FTNs)的整类非靶向筛查方面取得了重要突破。该研究开发了一种全面的非靶向筛查策略,通过结合特征性碎片数据库和计算机辅助程序,其筛查覆盖度可达约1.25×1015种FTNs,显著提升了对已知及未知FTNs的检测能力。这一成果不仅为我国FTNs的整类监管提供了技术支持,也为全球公共卫生安全提供了重要参考。

FTNs因其高效性和易制性,已成为全球滥用性最严重的合成阿片类药物之一。这些物质对人体健康和社会安全构成了严重威胁。为应对不断变化的FTNs,我国于2019年5月1日实施了FTNs的整类管制。然而,如何在检测和监管层面实现这一政策,仍面临巨大挑战。现有的筛查方法多依赖靶向或有限的非靶向策略,难以满足整类监管的需求。

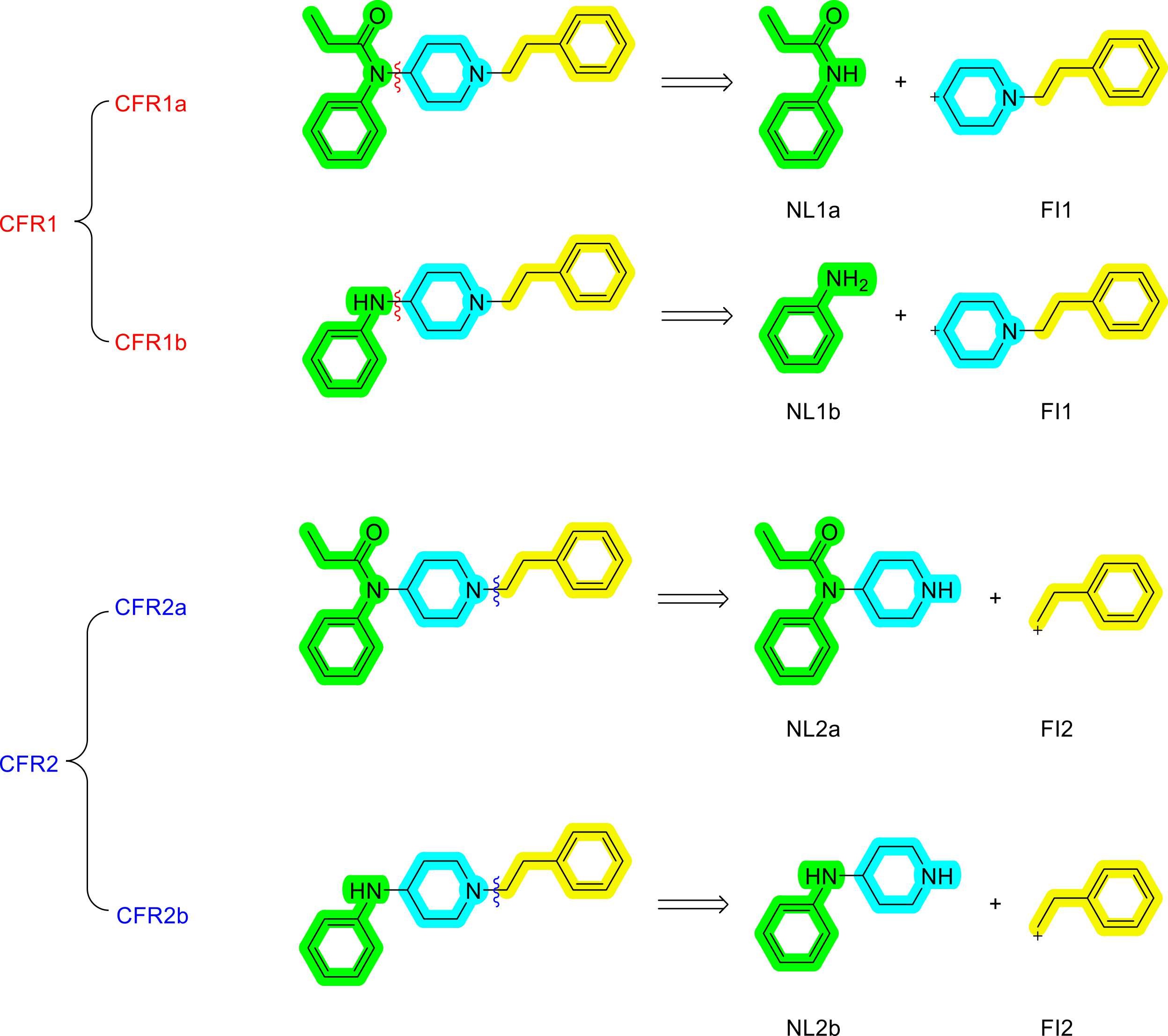

周燕团队开发了一种基于特征性碎片路线(Characteristic Fragmentation Routes, CFRs)的非靶向筛查策略。

图1. 本研究工作的流程示意图

具体实现如下:

1.数据库构建:收集了已知及潜在的FTNs结构,并通过分子生成AI模型MolGPT,预测了大量可能的未知结构,进一步扩展了数据库的覆盖范围,最终获得了数十万种可能的FTNs。通过分析这些FTNS的取代模式和特征碎片路线,构建了一个包含特征碎裂产物(Characteristic Fragmentation Products, CFPs)的数据库。

图2. FTNs的特征碎裂途径(characteristic fragmentation routes,CFRs)和特征碎裂产物(characteristic fragmentation products,CFPs),以芬太尼和脱丙酰基芬太尼为例

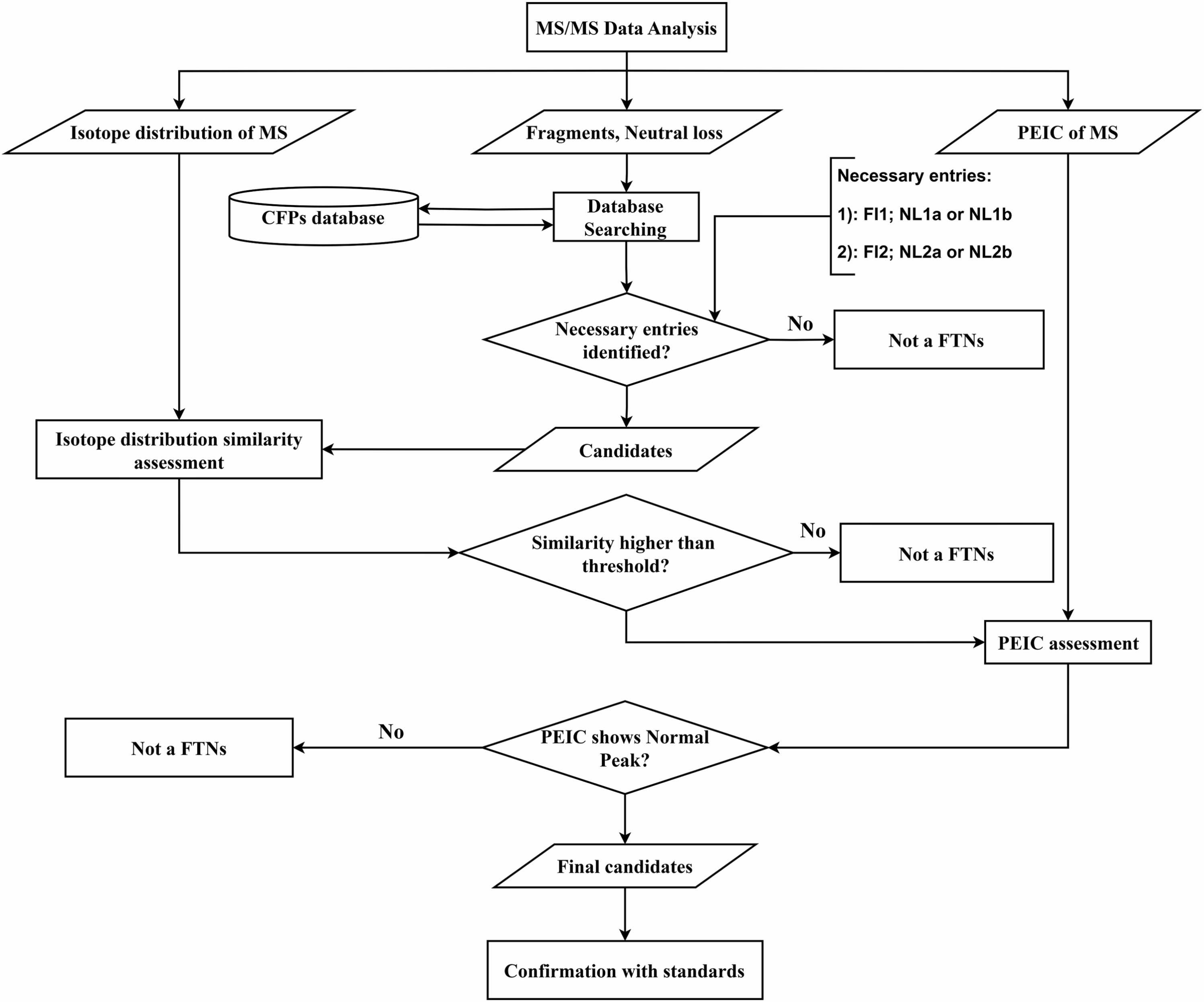

2.筛查策略:首先通过数据库匹配测得的特征性碎片,初步筛查潜在的FTNs候选物,此后结合同位素分布相似性和色谱峰特征,进一步验证候选物为FTNs的可能性。同时研究团队开发了FTNs_Finder程序,实现了特征碎片的预测、数据库匹配及同位素分布分析的自动化,大幅提升了筛查效率。

图3. 筛查策略流程图

3.实验验证: 通过以下实验验证了该策略的有效性:

假阴性评估:使用29种已知FTNs的高分辨率质谱数据进行测试,全部成功识别,假阴性率为0%;

假阳性评估:从MassBank数据库中选取5180种非FTNs的类似化合物数据进行测试,假阳性率仅为0.62%;

环境水样应用:应用于环境水样中疑似FTNs的检测,证明了该策略在实际环境中的应用价值。

该研究开发的非靶向筛查策略不仅能够高效检测已知FTNs,还能发现结构不断变化的未知FTNs,为我国FTNs的整类管制提供了强有力的技术支持。这一策略的成功应用,也为其他危险物质的筛查和监管提供了重要参考,具有广阔的应用前景。未来,研究团队将进一步优化筛查方法,扩大其在环境、食品及药品监管等领域的应用,为保护人民健康和社会安全作出更大贡献。

上述研究成果以“Development and Application of a Comprehensive Non-targeted Screening Strategy for Fentanyl Analogues”为题发表在Journal of Hazardous Materials (IF=12.2)期刊上。中国科学院成都有机化学研究所和中国科学院成都生物研究所联合培养博士生陈晓奇、中国科学院成都生物研究所夏兵青年研究员和成都市食品检验研究院吴文林为论文第一作者,夏兵青年研究员和周燕研究员为通讯作者。该研究得到了四川省科技计划(编号:2024ZYD0173)和四川省重点研发计划(编号:2022YFS0511)的资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438942500144X