水稻复杂农艺性状的分子解析

来源:《国家科学评论》

作者:李家洋等

时间:2014-08-21

由中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士担任通讯作者,左建儒博士为共同作者的综述文章“水稻复杂农艺性状的分子解析:近几年中国科学家团队研究成果”(http://nsr.oxfordjournals.org/content/1/2/253.full)在《国家科学评论》2014年第2期发表。

水稻既是超过全球半数以上人口的主要食粮,也是单子叶植物的一种模式物种。近年来,中国科学家在水稻生物学问题上取得快速而重要的进展。本文概要综述了这些进展,并重点介绍影响水稻产量及品质等复杂农艺性状分子解析的研究成果,其中包括水稻的株型形成、根发育与养分、叶片发育、抽穗和穗发育、育性和籽粒形成、落粒性、籽粒品质、抗生物逆境和非生物胁迫等方面的分子机制、同时还涵盖水稻基因组的结构、进化和调控等方面的最新进展。

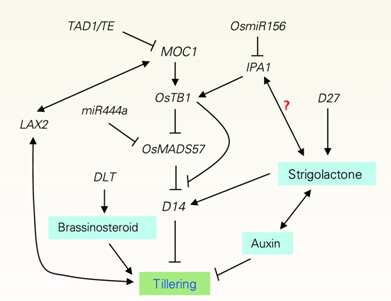

第一,在水稻发育生物学方面获得重大突破。水稻株型主要由每株分蘖数、分蘖角度和株高等因素决定。MOC1、LAX2、TAD1、OsMADS57、D27、IPA1/WFP、LAZY1、LPA1、PROG1和BC12/GDD1等基因的分离和鉴定为解析水稻株型形成的分子机制奠定了重要基础(图1);SLL1/RL9、OsCslD4、 LIC1、DLT、XIAO、OsGSR1、ILA1、LC2和NAL1等基因是叶型(包括叶片大小、形状和茎叶夹角)调控的重要基因,它们决定植株的光合效率和种植密度;OsRAA1、OsORC3、OsPHR2、LTN1、OsPHF1和OsMYB2B-1等基因参与根发育和养分利用的调控;开花时间(抽穗期)调节的关键基因RID1、Ghd7、DTH2、Ehd4、DTH8、EL1、ETR2、LC2、EG1、CFO1、OsMADS15、OsMADS1、DEP1、EP2和Gn1a等也得到详细阐述;而Ghd7、SP1和OsARG基因参与穗发育的调控。

第二,在生殖生物学方面,CRC1、PAIR3、MER3、ZEP1、ZIP4、OsSGO1、HEI10和OsCOM1等基因参与减数分裂过程的调控,CSA和PSS1参与雄配子发育调控,TDR、EAT1和API5参与绒毡层细胞发育调控,MTR1在孢子体和生殖细胞之间的互作起至关重要的作用,WA352、ORFH79、RF5和ORF5等基因参与育性调控。

第三,籽粒大小和形状是禾本科作物产量和品质的重要决定因素,其调控基因有GS3、GS5、GW2、GW5、GW8、qGL3/qGL3.1、PHD1、GIF1和OsMADS29等。SHA1控制水稻落粒性。Waxy、ALK、RSR1和FGR等基因控制籽粒品质。

第四,在抗生物逆境和非生物胁迫等方面,OsMPK6、C3H12、XA13、GH3-8、NLS1、PIK-1、PIK-2、LYP4、LYP6、OsBBI1和BPH14等基因参与对水稻与病原菌之间的互作;SKC1、DST、OsSKIPa、DSM1、OsSIK1、DSM2、OsbZIP23、OsbZIP46、ABL1和OsTRXh1等基因参与水稻对逆境的调控。

最后,通过对517个水稻地方品种的测序,发掘出大约360万个单核苷酸多态性;对粳稻亚种14种农艺性状全基因组关联分析鉴定出三分之一以上的表型差异;对全世界950个水稻品种的全基因组关联分析鉴定出32个与开花时间相关的位点和10个与籽粒性状相关的位点。

在过去的几年里,中国科学家团队共分离和鉴定了140多个水稻重要农艺性状基因,并在其分子调控机理上取得了突破性进展。研究成果为建立水稻复杂农艺性状的分子调控网络以及新一代的超级水稻分子设计育种提供了极其重要的理论依据。(来源:科学网)

Molecular dissection of complex agronomic traits of rice: a team effort by Chinese scientists in recent years

Abstract Rice is a staple food for more than half of the worldwide population and is also a model species for biological studies on monocotyledons. Through a team effort, Chinese scientists have made rapid and important progresses in rice biology in recent years. Here, we briefly review these advances, emphasizing on the regulatory mechanisms of the complex agronomic traits that affect rice yield and grain quality. Progresses in rice genome biology and genome evolution have also been summarized.

原文链接:http://nsr.oxfordjournals.org/content/1/2/253.full.pdf+html