研究发现蚯蚓促进土壤碳净固存机制

来源:《自然—通讯》

作者:傅声雷等

时间:2014-08-13

7月18日,中国科学院野外台站年会上,中科院副院长施尔畏为十名年轻的科研新星颁发2013年度CERN青年优秀论文获奖证书。

“中科院每年授予十名从事资源环境研究的年轻科研工作者这个奖项,大部分获奖者在此之后都有不俗表现。”施尔畏对他们给予高度评价。

中科院华南植物园副研究员张卫信第一个接过获奖证书,他在华南植物园研究员傅声雷的指导下,和美国学者合作发现蚯蚓促进土壤碳净固存机制,相关成果日前发表于《自然—通讯》杂志,并被选为亮点文章。

与蚯蚓的不解之缘

作为华南植物园恢复生态学团队的一员,张卫信2008年博士毕业留园工作。但他对蚯蚓的研究可以追溯到2003年,他师从广东省昆虫研究所的郭明昉、李健雄和廖崇惠3位研究员,从事蚯蚓群落结构与植被关系的研究。其间,又跟随上海交通大学农业与生物学院教授邱江平学习蚯蚓分类鉴定,发现并命名7个蚯蚓新种:鹤山远盲蚓、 江门远盲蚓、南岭腔环蚓、大顶腔环蚓、鼎湖远盲蚓、廖氏远盲蚓及陈氏杜拉蚓。

2007年,他赴美国佐治亚大学奥德姆生态学院学习和从事蚯蚓入侵生态学研究,师从Paul F. Hendrix 教授。

“博士导师傅声雷从事的恢复生态学是研究生态系统退化的原因、退化生态系统恢复与重建的技术和方法及其生态学过程和机理的学科。但傅声雷老师的团队特别关注土壤生物和土壤生物网及其与植被的互作。在他的指导下,我以蚯蚓为切入点开展了一些与生态恢复相关的研究。”张卫信告诉记者,这并不是一个新领域,蚯蚓的研究从达尔文就开始了,但是问题远比答案要多。

不一样的答案

土壤生物对全球变化的响应和反馈是生态学的前沿和难点。蚯蚓作为“生态系统的工程师”,其在生态系统碳循环中的贡献却一直众说纷纭。此前有研究称,蚯蚓“翻耕”土壤会使二氧化碳排放提高33%, 蚯蚓俨然成了气候变暖的“元凶”之一。

但是,大量的研究表明蚯蚓的确能提高土壤肥力,是农林业生产的“益虫”。蚯蚓似乎同时扮演着两个截然矛盾的角色。在气候变暖趋势越来越显著的今天,蚯蚓引发的矛盾令人纠结:要免费提高土壤肥力,还是要减少温室气体排放?

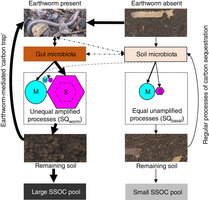

张卫信等人的研究结果,似乎找到了理解这一矛盾的钥匙。他们发现,蚯蚓刺激二氧化碳排放和提高土壤肥力是同一过程的两个方面,但是某一特定时间内的二氧化碳释放的增加,并不一定意味着蚯蚓将不利于生态系统碳的净固存。“我们将有蚯蚓、无蚯蚓的土壤作了对比,发现蚯蚓并没有让更多碳跑进大气,只是让该去的去得快些而已。”张卫信解释,在经历了最初的较快碳释放阶段后,无蚯蚓的土壤中的有机碳还会慢慢地、不断地跑进大气,但蚯蚓处理过土壤向大气所释放的碳却越来越少——通过蚯蚓消化道内的复杂的生化和物理过程,大部分碳在短时间内被分配到“即时可矿化碳”和“稳定碳”这两个碳库中,前者导致短期内二氧化碳释放明显增加,后者则好像把大量的碳放进了缓释胶囊,不再分散地暴露于空气和微生物中,明显减慢了碳及其耦合的养分的周转过程。“有机碳若充分暴露在空气和微生物中,很容易变成二氧化碳。”张卫信说。重要的是,我们不能仅凭“即时可矿化碳”的增加而认为蚯蚓不利于碳固存,也不能仅凭“稳定碳”的增加而认为蚯蚓促进碳固存。为此,张卫信等提出了“碳固存系数”的概念,量化了蚯蚓对碳矿化和碳稳定的影响。

科研往往是这样,有时候需要一些常识或直觉来支持你的判断,并加以证明。但必需警惕这个常识或直觉是否具有欺骗性。和记者交谈中,张卫信表现出科研工作所必须具备的客观态度。

这样一来, 蚯蚓每天摄取大量的土壤(包括其中的各种土壤生物),吃下去的土壤有机质在蚯蚓及其肠道微生物的共同作用下,一部分碳和养分可以更方便地被植物吸收利用,另一部分碳和养分则会被更紧密地与土壤颗粒结合在一起,排泄出来后就成为肥力较高且持久的土壤。经过蚯蚓“翻耕”的土壤,不仅有利于植物生长,还能将更多的碳固存于土壤中。事实上,“碳矿化”和“碳稳定”也是同一过程的两个方面,同时发生,难以截然分开;蚯蚓的存在,同时加快了“碳矿化”和“碳稳定”过程,但对后者裨益尤甚。蚯蚓对碳的这种保护作用,一方面有利于增强土壤的碳汇能力,也可能更有利于持续地促进植物生长。

“蚯蚓将‘蛋糕’做大,以往的研究只注意到了单位时间二氧化碳释放的速率加快,就认为总释放量增大,却无视了整个事件本身。”张卫信说。

其实有点怕动物

目前,华南植物园恢复生态研究组正在将这一实验室的结果搬到野外环境中进行重复。

“有些原来的想法被推翻,一些有意思的结果正冒出些苗头。”张卫信在广东鹤山森林生态系统国家野外科学观测研究站布置了野外实验。

因为全球记录的蚯蚓超过3000种,其固碳能力也有差异,影响固碳过程的因素很多,要准确估计蚯蚓对全球陆地生态系统碳固存的净效应,还需要做更多的工作。

似乎,张卫信将和蚯蚓结下不解之缘。不过他也坦言自己并不喜欢动物,但这种没有骨骼和手足的无毒的环节动物,还算不错。

张卫信他们发现,我国南方最常见的一个蚯蚓类群——环毛类远盲蚓属,其保碳能力非常强,可谓是中国农林生态系统的福音。虽然蚯蚓不算是特别可爱的动物,但这并不妨碍他的研究,他希望能促进其尽可能地发挥促进植物生长和土壤碳固存中的积极作用。

“就是一种心理影响,就好像很多人不喜欢蜘蛛或者复眼动物一样。”研究和喜好是两码事,并且他只是以蚯蚓为载体进行生态学方面的研究。“我们建立的理论框架和公式不仅仅适合研究蚯蚓,对其他土壤动物的研究也是可以借鉴的。”(来源:中国科学报 王晨绯)

Earthworms facilitate carbon sequestration through unequal amplification of carbon stabilization compared with mineralization

Abstract A recent review concluded that earthworm presence increases CO2 emissions by 33% but does not affect soil organic carbon stocks. However, the findings are controversial and raise new questions. Here we hypothesize that neither an increase in CO2 emission nor in stabilized carbon would entirely reflect the earthworms’ contribution to net carbon sequestration. We show how two widespread earthworm invaders affect net carbon sequestration through impacts on the balance of carbon mineralization and carbon stabilization. Earthworms accelerate carbon activation and induce unequal amplification of carbon stabilization compared with carbon mineralization, which generates an earthworm-mediated ‘carbon trap’. We introduce the new concept of sequestration quotient to quantify the unequal processes. The patterns of CO2 emission and net carbon sequestration are predictable by comparing sequestration quotient values between treatments with and without earthworms. This study clarifies an ecological mechanism by which earthworms may regulate the terrestrial carbon sink.

原文链接: http://www.nature.com/ncomms/2013/131015/ncomms3576/full/ncomms3576.html